Dal blog https://www.iltascabile.com/

Silvio Lorusso / 4.6.2024

Massimalismo digitale e minimalismo abitativo.

Silvio Lorusso è uno scrittore, artista e designer. Ha pubblicato Entreprecariat (Onomatopee) nel 2019 e What Design Can’t Do (Set Margins’) nel 2023. Lorusso è professore assistente e co-direttore del Center for Other Worlds presso l’Università Lusófona di Lisbona e tutor presso il dipartimento di Information Design della Design Academy Eindhoven. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze del Design presso l’Università Iuav di Venezia.

Q ualche tempo fa mi è stato chiesto di partecipare a una conversazione da remoto, offrendo il mio punto di vista sui nuovi media. Nuovi media, va bene, ma di che parlare nello specifico? L’idea mi è venuta immaginando la situazione: nel bel mezzo di un gruppo di persone in carne e ossa, il mio faccione oblungo spalmato su uno schermo da 42 pollici, magari dotato di ruote motorizzate, un po’ come il robot usato anni fa da Edward Snowden in esilio. Avrei dunque parlato di telelavoro, ovvero ciò che in Italia, e solo in Italia, è stato definito “smart working”. Riflettere sulla telepresenza incarnandola: ecco un bel paradosso.

In verità la riflessione sul tema era cominciata prima, quando l’organizzatore dell’evento ha proposto una call “per empatia”. Proposta che ho gentilmente rifiutato, suggerendo invece di continuare la conversazione via email, canale che prediligo per la sua asincronicità. Da buon millennial sono allergico al telefono, ma il mio personale senso di ripulsa si spinge oltre, fino a coinvolgere ogni tipo di chiamata. A cosa devo questo rifiuto? Banalmente, alla pandemia. Reduce da centinaia di ore di insegnamento online condotte in uno studio apartment olandese (eufemismo per attico attrezzato), ho sviluppato non solo un certo astio nei confronti delle Zoom call, ma anche una teoria per giustificarlo. Il perno di questa teoria è il rapporto tra massimalismo digitale e minimalismo abitativo.

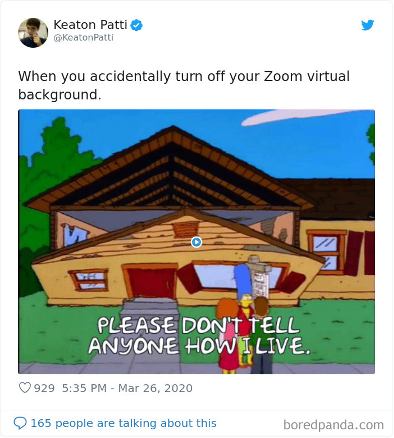

Partiamo dal massimalismo digitale. Anch’io ho contribuito all’ondata di osservazioni sulla Zoom Fatigue (diventata così una Zoom Theory Fatigue) con un articolo intitolato “Lavoro da remoto? Pretendi il 56k!”. La proposta, ovviamente provocatoria, era quella di ritornare ai tempi dell’internet di Virgilio e MySpace. Certo, niente Netflix o Fortnite, ma anche un felice affrancamento dall’ininterrotto appuntamento con le call, faticose per chi vi partecipa, ma soprattutto per chi modera. Nessun bisogno di cacciare un partner assonnato dalla stanza o di assicurarsi, con la coda dell’occhio, che la prole sia al sicuro, mentre si simula attenzione a favore di camera. Studenti e insegnanti avrebbero rinunciato al tentativo avvilente di replicare l’atmosfera scolastica in camerette buie o cucine in odor di colazione, dimenticando che la scuola (qualunque sia il livello) funge anche da spazio “neutro”, ovvero libero da incombenze quotidiane, dove ci si può dimenticare, al fine dell’apprendimento, che c’è da dare una mano in garage.

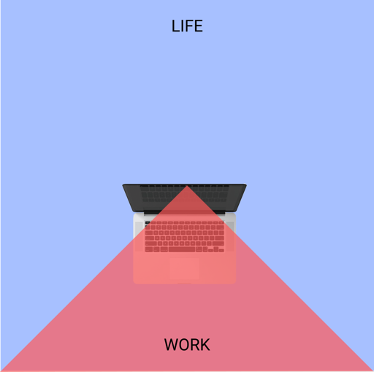

Se al picco della pandemia il telelavoro è stato presentato come un espediente necessario, in seguito ci si è concentrati sull’aspetto economico: lavorare da casa voleva dire risparmiare tempo e denaro (forse più per le aziende che per i dipendenti). A essere trascurato, invece, è stato il risvolto potenzialmente più rivoluzionario, quello che riguarda l’autonomia. Si è parlato genericamente di flessibilità, ma poco è stato detto sulle norme socio-tecniche che emergono per regolarla. Pochi hanno notato, insomma, che le applicazioni della banda larga non offrono solo vantaggi ma avanzano pretese, producendo aspettative di disponibilità e presenza.

Niente Netflix o Fortnite, ma anche un felice affrancamento dall’ininterrotto appuntamento con le call, faticose per chi vi partecipa, ma soprattutto per chi modera.

Michelle Kasprzak, scrittrice e curatrice, ha scritto un divertente manifesto contro la videochat. “Oggi le webcam rimarranno spente” – annuncia l’autrice – “ABBASSO la tirannia del rossetto e della spazzola sempre accanto al computer, per adattare il nostro aspetto alle aspettative di apparire ‘professionali’. ABBASSO la regolazione dell’illuminazione, il ritocco degli sfondi e l’infinita ricerca di un aspetto professionale, normale, composto in un ambiente sereno.”

Donatella Della Ratta, in un lungo articolo sulle miserie del blended learning, riflette sulle condizioni abitative di chi si ostina a tenere la webcam spenta:

molti studenti, così come molti insegnanti, non hanno il lusso di vivere in appartamenti belli e spaziosi. Esiste un’enorme varietà di situazioni abitative – c’è chi vive in una casa-famiglia, chi dispone solo di un letto in uno spazio condiviso con molte altre persone, e persino chi, da adulto, vive ancora a casa di mamma e papà – ed è qui che il “camera off” indica imbarazzo piuttosto che pigrizia o mancanza di impegno. La telecamera accesa si è rivelata un’opzione di lusso che le persone svantaggiate, i migranti, i proletari o chiunque soffra di disturbi fisici o mentali (ansia e stress compresi) non possono permettersi. Piuttosto che incoraggiare la partecipazione in classe o facilitare l’esperienza di apprendimento, è diventata uno strumento esclusivo, divisivo e, in ultima analisi, oppressivo.

Nel suo Le paludi della piattaforma, il critico di internet Geert Lovink descrive la Zoom Fatigue ricorrendo a un’analogia architettonica: “I quadrati individuali sono l’equivalente post-industriale di un incubo abitativo alla Le Corbusier: siamo condannati a vivere nelle nostre utopiche celle di prigione. Una tragica normalità, punteggiata da una profonda disperazione.” Ma già nel 1996, in un caustico libretto intitolato WORK-NET: Lontano dal Job Lontano dal Cuore, Oscar Marchisio commentava così la nuova moda americana del tele-commuting: “Sì, perché adesso il computer te lo regalano, basta che lo metti al posto di tua moglie. La moglie fuori sul balcone, il computer nel letto: ci si guadagna due volte”.

I problemi tuttavia non si limitano al corpo incasellato o all’imbarazzo abitativo. Il telelavoro, per come si è deciso di intenderlo, offre una garanzia di presenza che cela tuttavia nuove micromansioni da svolgere. All’improvviso tocca pensare non più solo a ciò che si dice ma anche agli sfondi personalizzabili, le slide in condivisione, le breaking room, le trascrizioni da rivedere, i video da caricare su YouTube, addirittura al proprio sé riflesso nell’interfaccia! Nuove opportunità di interazione e forse consapevolezza, certo, ma al tempo stesso nuove seccature da gestire. Il telelavoro non è dunque soltanto lavoro “trasmesso”, ma moltiplicato.

Il telelavoro non è soltanto lavoro ‘trasmesso’, ma moltiplicato.

Qualcosa di analogo è accaduto con gli elettrodomestici. Rendendo le faccende domestiche più rapide ed efficienti, avrebbero dovuto regalare più tempo libero alle casalinghe ma, come ha dimostrato la storica Ruth Cowan, hanno finito per innalzare gli standard di pulizia, creando più lavoro per i loro utenti finali. Gli standard di pulizia riflettono quelli, più generali, di una buona vita domestica, standard che però risultano sempre più irrealizzabili, specialmente nel contesto di crisi abitativa delle grandi e medie città. Tema affrontato con ironia da Alvar Aaltissimo (si vedano le sue “case milanesissime”) e con appassionato rigore dalla giornalista Lucia Tozzi, autrice de L’invenzione di Milano.

A questo punto sarebbe lecito pensare che la comunicazione a distanza, permettendo ai singoli di lavorare da remoto, possa contribuire a disingolfare le città. È su questo che rifletteva Tomás Maldonado nel 1970 anticipando i timori dell’atomizzazione telematica suggerita da uno studio californiano:

Così gli ingegneri di sistemi si ripromettono di allontanare dalla città, se non tutti, almeno gran parte degli impiegati che, come è noto, ne costituiscono quella parte di popolazione fissa o pendolare il cui tasso di incremento è il più elevato fra tutte quelle che oggi incidono sulla congestione dei grandi agglomerati urbani. [Tuttavia] l’allontanamento dei lavoratori dai posti di lavoro collettivo (oggi si parla di impiegati solamente, domani si potranno chiamare in causa anche gli operai) non può essere visto come un fatto positivo. La privatizzazione del lavoro sarà l’inizio della disurbanizzazione e, in ultima istanza della desocializzazione degli uomini. L’uomo-massa, si sa, è manipolabile, ma l’uomo-isolato lo è ancora di più.

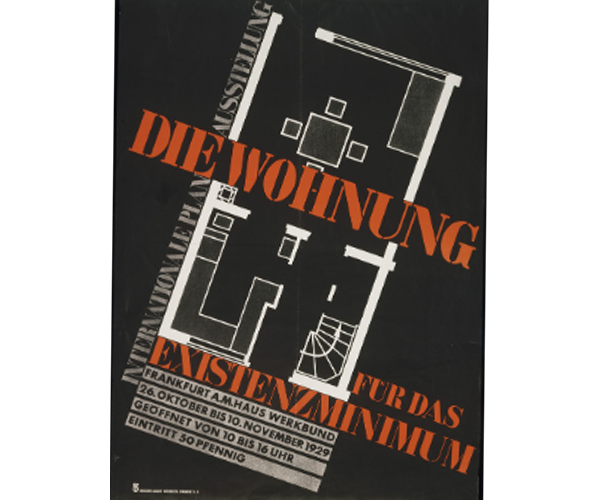

La storia dei media mostra però che la tesi della disurbanizzazione è falsa: la diffusione della linea telefonica ha infatti incrementato la popolazione urbana. È questo il risultato di uno studio del 1998 in cui Jess Gaspar ed Edward L. Glaser rilevano una correlazione positiva tra urbanizzazione e uso del telefono negli Stati Uniti e in particolare in Giappone. Si continua dunque a vivere nelle grandi città, mentre gli spazi di vita vengono erosi, in un continuo gioco al ribasso. Acquista così un significato nuovo e deprimente il concetto di Existenzminimum, risalente al primo dopoguerra, limite entro cui stabilire, come spiega l’architetta Sara Brysch, “le condizioni per un’esistenza dignitosa e sana, compreso l’accesso al cibo, ai vestiti, alle cure mediche e all’alloggio, garantite da un livello minimo di reddito definito”.

Il minimalismo realmente esistente non è dunque quello di un AG Fronzoni o un Claudio Silvestrin, non risponde a un ideale di ordine e igiene nobilitato da ampie aree vuote e immacolate, ma è un minimalismo imposto che si traduce in una mera riduzione di metri quadri. È minimalismo tradito, minimismo. E come se non bastasse, ci troviamo di fronte a un’ulteriore contraddizione: se da un lato l’erosione di spazi e tempi impedisce di mantenere ordine, dall’altro si alimenta l’aspirazione mariekondiana a circondarsi di quelle poche cose che che “sprizzano gioia” e che non sfigurano nell’ambiente caldo ma ordinato di Airbnb. In un articolo per The Verge, il giornalista Kyle Chayka chiama questa estetica sterile Airspace, lo stesso Chayka che ha dedicato un intero libro all’etica minimalista. Un piccolo aneddoto tratto dal libro, intitolato The Longing for Less ci fa sprofondare però di nuovo nel minimismo:

C’è un sogno ben preciso che ogni newyorkese fa. Credevo fosse una leggenda, finché non l’ho fatto anch’io. Nel sogno si scopre uno spazio fino ad allora nascosto nel proprio appartamento: in un angolo angusto si scorge una porticina mai vista prima, la si attraversa, e all’improvviso ci si trova in un’ampia stanza nuova, luminosa e immacolata come se ci si fosse appena trasferiti.

Ma dato che questa stanza esiste solo in sogno, non ci resta che realizzare un ideale d’ordine nello sfondo delle nostre chiamate, disponendo libri e gingilli come statuine di un presepe laico. Il ruolo chiave lo gioca la webcam, che funge da portale tra due mondi, facendo del telelavoro una questione di lunghezza focale. È qui che il caos del minimismo abitativo penetra nel cosmo del massimalismo digitale: bambini che urlano, gatti che frusciano sulla tastiera, ecc. Indimenticabile, a tal proposito, la simpatica irruzione di figli e moglie di un giornalista, durante un suo intervento sulla BBC; una buona metafora dei tagli nelle redazioni, rimpiazzate da ospiti dotati di connessioni traballanti.

La crescente digitalizzazione del telelavoro va inoltre di pari passo con una massimizzazione digitale in senso lato, di cui darei la seguente definizione: tutti i media, tutti in una volta. Afferiscono al massimalismo digitale concetti classici come “multimedialità” e il più recente immersività. Si può notare una tendenza massimalista nell’idea di metaverso di Mark Zuckerberg o nel nuovo visore della Apple. Il massimalista digitale aggiunge funzionalità, canali, formati e strumenti vecchi e nuovi come fossero ortaggi in un minestrone. Un esempio: c’è chi ha creato un’app che replica la vecchia televisione catodica all’interno della realtà aumentata del Vision Pro. Un designer parlerebbe in questo caso di scheuomorfismo, una strategia che è però sempre meno necessaria a livello cognitivo, mentre lo diventa a livello decorativo. Scorgiamo tracce di massimalismo anche in X/Twitter che insegue Instagram che insegue TikTok puntando sui video, sulle storie, sulle note: chi più ne ha più ne metta. Oppure nei podcast, che emulano un’altra “feature” di stampo casalingo: l’intimità del cazzeggio. O ancora nei generatori di immagini sintetiche come Midjourney, tra i cui parametri più in voga troviamo 8k, hyper-realistic, ultra, high-detail…

Il massimalista digitale aggiunge funzionalità, canali, formati e strumenti vecchi e nuovi come fossero ortaggi in un minestrone.

Eppure questo rococò multimediale non sembra contribuire a un’esperienza più complessa e avventurosa del mondo digitale, che appare anzi molto più lineare che in passato. Basti pensare all’infinite scroll o alle playlist automatiche. Dunque, a fronte di un arricchimento in termini di canali e di risoluzione, si verifica un impoverimento d’interazione. Oggi nessuno si sognerebbe di dire che sta “navigando” il web. Qualche traccia di minimalismo digitale rimane forse nelle newsletter testuali, che fluttuano però in un oceano di iperlinearità multimediale.

Una possibile risposta al massimalismo digitale, e in particolare in quello di Zoom, sta, di nuovo secondo Donatella Della Ratta, nel suono in quanto mezzo di comunicazione fragilmente intimo:

La dimensione sonora disincarnata, che potenzialmente emancipa dall’ansia dell’auto-sguardo iperconsapevole, potrebbe contribuire a creare una breccia di intimità in aperta sfida alla connettività, attraverso un suono low-fi, low-tech, glitch, indifferente alla lucentezza e al vuoto della fotocamera ad alta risoluzione. La connettività non sempre equivale alla connessione, e viceversa.

Lovink riporta invece la questione sugli spazi fisici: “Di fronte a queste pressioni, è ancora più importante organizzarsi, chiedendo di vietare l’uso delle videoconferenze di lavoro sia all’interno che all’esterno dell’istituzione. L’accesso agli edifici dovrà essere considerato un diritto inalienabile. Insieme, dovremmo sabotare la mentalità da mercato immobiliare e rifiutare l’istruzione online come un tentativo di risparmiare sui costi. Gli spazi fisici non sono ‘asset’, ma beni pubblici.”

Io, invece, vorrei mostrare l’incanto di un possibile minimalismo digitale attraverso il confronto tra due opere d’arte. La prima la conosciamo tutti. Si tratta di The Artist Is Present di Marina Abramovich, una performance povera e minimale: due sedie, un tavolo, un abito rosso acceso e due corpi. Ma solo in apparenza, dato che è mediata in senso quasi hollywoodiano, con tanto di documentario che si sofferma sui primi piani, indugia su lacrime ed espressioni facciali, sulla folla colorata del MoMA, sui performer amatoriali che disturbano la performance, finché il sentimentalismo raggiunge la vetta nell’incontro con Ulay, in cui l’artista serba contravviene alle sue stesse regole, toccando l’ex compagno. Per non parlare della “rimediazione” dell’opera su internet attraverso un’infinità di meme e remake. The Artist Is Present è dunque un capolavoro di massimalismo digitale. La seconda opera si può considerare un omaggio alla prima. Si intitola The Artist Is Typing ed è di un artista italiano, Guido Segni: un sito comunica in tempo reale se l’artista sta digitando, e lo fa mostrando semplicemente i tre puntini ballonzolanti della chat, vera rivoluzione della comunicazione online: autentico salto di presenza. L’opera di Segni propone una frugalità digitale che non è per nulla fredda né inumana. Sappiamo bene cosa si prova a fremere nell’attesa di una risposta in chat, sappiamo che una manciata di pixel è sufficiente per farci commuovere, che basta poco per scatenare tutti i sentimenti tutti in una volta, e non è mica poco.